Não tenho o costume de reler meus textos, tempos depois. E tenho uma razão muito clara para isso: na maioria das vezes, bate um estranhamento de não entender como as palavras surgiram, se encadearam, ganharam asas e deixaram de ser minhas. Desconheço e aprendo com coisas que eu mesmo escrevi, como se me fossem alheias.Talvez o engano comece por aí: é bem possível que elas nunca tenham sido minhas. Não falo aqui de plágios ou mediunismos, mas sim da força dos afetos: quando nos chegam, eles nos invadem com ideias e imagens das mais diversas ordens. Laboriosamente, tento enquadrá-las em cinquenta e poucas linhas, nem sempre retas, nem sempre belamente sinuosas.

Mas qualquer palavra sempre me soa insuficiente. Isso porque os afetos estão aí para serem sentidos, e não definidos. Inclusive, um dos maiores desafios que percebo, em mim e em quem a mim recorre, é a capacidade de diferenciar as emoções. Separar carinho, respeito, companheirismo e amor. Separar raiva, inveja, mágoa, decepção. Na maioria das vezes, os afetos nos surgem encadeados. Difícil é saber quem é que puxa a fila, mobilizando os demais ao seu serviço.

Saber quem é quem é importante para que não sejamos injustos, conosco e com aquilo que está fora de nós. Na indiferenciação, quando colocamos diversos afetos em grandes cestos, corremos o grande risco de exaltarmos aquilo que não merece nossa atenção; ou de dispensarmos algo que, apesar de estar “em más companhias”, poderia ser útil para a nossa progressão. Por um lado, os afetos nos expõem a riscos. Entretanto, sem eles vivemos a apatia de quem é expectador da própria trajetória, sem encarnar na própria vida.

Afetos têm, por característica, o poder de modificar nossas emoções, impressões e pensamentos. Condicionam os gestos, nos mobilizam a uma compreensão altamente subjetiva da realidade. Chegam-nos quando querem e não necessariamente quando evocados – são como deuses, que se apresentam de forma arrebatadora, mas que não se deixam conduzir pelas vontades da consciência. Agitam nossos espíritos, conjurando-lhes vontades, e nem sempre se mostrando de frente. Quase sempre, só nos atentamos às consequências por eles geradas quando nos abandonam, ou cessam.

Os afetos não são meus, nem seus, nem de ninguém. Assim sendo, não podem ser razão de orgulho ou vergonha, de cassação ou de promoção. São simplesmente dignos de respeito, acato e reverência. Não devemos afrontar os afetos, sob a pena de sermos penalizados por eles – até o mais benevolente dos deuses é irascível quando ignorado ou menosprezado. Todo afeto tem a sua importância e necessidade, e nos cabe aprender a hora, o local e a companhia para vivenciá-lo. Precisam ser cultivados, em vez de cativados: quando conciliados com os afetos, podemos aproveitar deles e fazê-los presentes sem que nos surpreendam – tanto. Esse é o caminho da saúde, em seu conceito mais amplo: físico, emocional, mental e espiritual.

Nem sempre busco esse ou aquele afeto para conduzir meus escritos. Mas é meio mágico: logo que começo, algum se aproxima mais. Não entendo, nem procuro entender, o que eles vieram fazer aqui, nesse exato momento. Mas fico atento a perceber quais as transformações que propiciam. Em mim, nos outros, no mundo. Sinto que o dever foi cumprido quando promovem essa remexida, seja quando o leitor concorda ou quando ele discorda das minhas ideias. Minhas, que nada! Das ideias que me atravessam, que me inquietam, que me levam ao desconforto e à necessidade de falar o que precisa ser dito, de fazer o que precisa ser feito.

***

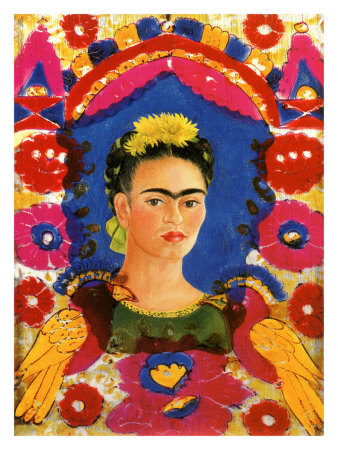

Bethânia, cantora que admiro profundamente, soube sintetizar a força dos afetos quando nos atravessam. Compartilho com vocês.